【ヨガの不眠に効くポーズ7選】安眠ヨガのやり方と注意点

ヨガと睡眠の質の関係や効果、不眠に効く安眠ヨガポーズを7つご紹介します。ヨガが睡眠の質を高めて安眠に効果的といわれるのは、副交感神経に働きかけることが関係しています。

この記事を読めば、安眠へ導くヨガポーズが分かり、不眠がちな夜からぐっすり眠れる夜へと変化を感じられます。注意点も解説していますので、ぜひ最後までご覧ください!

おうちで本格スタジオレッスン!

ヨガをはじめるならオンラインという選択肢も!

SOELUなら、早朝5時から深夜までおうちでヨガレッスンを受講できます。

毎日レッスン開講、オンラインだから当日予約・すっぴんパジャマでの受講もOK!

\ 7月31日まで!お試し30日100円 /

体験期間中はいつでも解約OK!※

何回レッスン受講でも税込み100円

※お試し中に解約手続きを行わなかった場合、ライトプランに自動更新となります。

目次

不眠に効くヨガポーズとは?安眠ヨガポーズ7選

睡眠の質を高める安眠ヨガポーズをご紹介します。ご紹介するのは寝る前にベッドの上でできる夜ヨガポーズです。

身体をほどよく温めて体温にメリハリをつけられるように、一つのポーズだけではなく複数のポーズを深い呼吸を意識しながら行ってみてください。

※不眠の原因は様々あり、原因に応じた対処が必要になります。気になる症状がある方はかかりつけ医に相談しましょう。

ハッピーベイビーのポーズ

ハッピーベイビーのポーズ(アーナンダバラアーサナ)は、鼠径部を心地よくストレッチできるポーズです。鼠径をほぐすことで、下半身の巡りが促されます。

- 仰向けで両膝を抱える

- 息を吸いながら両ひざを開き、足の小指側から足をつかんで3〜5呼吸キープする

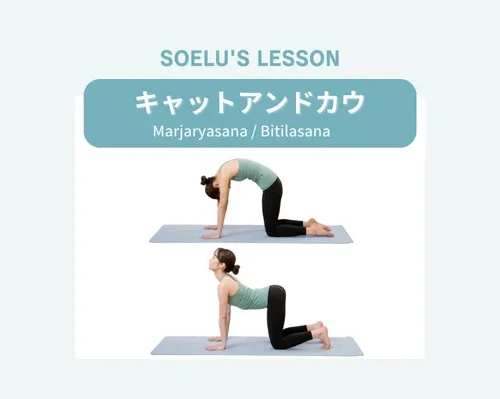

キャットアンドカウ

キャットアンドカウは背中を丸める動作と反らせる動作を交互に行うヨガポーズです。背中の緊張をほぐす効果や、呼吸を深めて心身をリラックスした状態へと導きます。

橋のポーズ

橋のポーズ(セツバンダーサナ)は胸を大きく開く後屈ポーズの一つです。魚のポーズや橋のポーズなど、胸を大きく開くヨガポーズで前向きな気持ちになりましょう。

シャバーサナ

しかばねのポーズ(シャバーサナ)は、頭の中をスッキリクリアにさせる究極の癒しポーズです。仰向けで両手両足を床に投げ出し、目を閉じて深く呼吸するだけ。

リラクゼーションに最適なヨガポーズといわれています。

時計の針のポーズ

時計の針のポーズは肩まわりの緊張をほぐすヨガポーズです。肩まわりはデスクワークの方はとくに緊張しやすい部分。寝る前にほぐすことで安眠につながります。

- 右ひざを曲げて右足を左に倒す

- 右腕を持ち上げ、時計回りと反時計回りにそれぞれ5回回す

- 反対側も同様に行う

仰向け合蹠のポーズ

仰向けの合蹠(がっせき)のポーズは、股関節まわりのストレッチに効果的なポーズです。股関節が心地よくストレッチされる感覚で、心の緊張もほぐれます。

ガス抜きのポーズ

ガス抜きのポーズ(パヴァナムクターサナ)は、お腹をやさしく圧迫して腸をマッサージします。深い呼吸で内臓をマッサージすることで、巡りが促されてリラックスしやすい状態に。

ヨガ初心者さんへ

こんなお悩み、ありませんか?

- 無料動画では自分のポーズが正しいかわからない

- ヨガ中、ヨガ後の心地良さやスッキリ感がいまいち

- でもヨガスタジオに通うのは面倒

オンラインヨガでおうちヨガのお悩みを解決!

プロのアドバイス付きヨガレッスンをスマホやパソコンで受講できます。

朝5時〜深夜2時まで、スキマ時間・おうちで本格ヨガレッスンを体験してみませんか?

\ 7月31日まで!お試し30日100円 /

ヨガの睡眠の質を高める安眠効果

ヨガによる不眠改善・安眠効果は、海外の研究で実証されています。2004年に行われた研究では、不眠症で悩む20名の成人に、8週間ヨガを行ってもらったところ、入眠時間や睡眠の質が改善されたという結果が出ています。

参考:古宮昇; 谷口弘一. ヨガの心理的効果についての調査研究. カウンセリング研究, 2011, 44.2: 110-117.

快眠には適度な運動習慣が効果的といわれていますが、適度な運動にはウォーキングのような軽めで続けやすい有酸素運動も含まれ、ヨガだけが睡眠の質を高める運動というわけではありません。

では、なぜヨガが睡眠の質を高めるといわれているのでしょうか。それはヨガのストレス解消効果と自律神経を整える効果にあると考えられます。※

睡眠の大敵であるストレスを解消させる

ストレスは睡眠にとっての大敵であり、気分転換できることでストレスを解消させることは快眠に効果的とされています。

ヨガはストレスホルモンと呼ばれるコルチゾール値を下げることがわかっています。※

仕事や家事、育児などでストレスを強く抱え続けている方は、ヨガ習慣でストレスを解消して睡眠の質改善に近づけるでしょう。

寝る前のヨガが副交感神経を優位にさせる

快眠には寝る前に副交感神経を優位にさせることも大切とされています。副交感神経とはリラックス、休息時に優位になる自律神経です。

副交感神経を優位にさせるには、心身の緊張をほぐすことが大切。深い呼吸を意識しながらヨガのポーズで筋肉を刺激し、全身の巡りを促すと心身の緊張がほぐれます。

睡眠の質を高めるヨガのやり方と注意点

SOELUの睡眠改善ヨガレッスンをプロデュースしたヨガインストラクター・YACCO先生によると、ヨガで睡眠の質を高めるためには次の2つの方法も効果的だそう。

- 毎日同じ時間にヨガをする

- ヨガを行う時間帯によって内容を変える

上記に加えて寝る前にヨガをするときの注意点もご紹介します。

生活リズムを整えるためにヨガをする時間を決めよう

睡眠の質を根本的に改善するには、毎日同じ時間にヨガを行うようスケジューリングしてみましょう。睡眠の質改善には生活リズムを整えることが大事だからです。

同じ時間にヨガをするように意識するのはヨガの習慣化にも効果的ですね。

朝ヨガと夜ヨガの内容を変えると安眠に効果的

朝ヨガは背骨と下半身を大きく動かすヨガポーズで心身をスッキリ目覚めさせましょう。夜ヨガでは身体をほどよく温めるゆったりとしたヨガポーズがおすすめです。

夜ヨガ後から寝る前はPCやスマホは使わない

安眠のためにはメラトニンという、暗くなると分泌される睡眠ホルモンが必要です。PCやスマホのブルーライトを夜間に浴びると、体内時計が乱れてメラトニンが生成されにくくなります。※

寝る前に夜ヨガを行ったらPCやスマホを手放し、メラトニン生成を促しましょう。

寝る前の夜ヨガは強度に気をつけて

ヨガで睡眠の質改善効果が期待できるとはいえ、寝る前に汗ばむような激しいヨガ(アシュタンガヨガやパワーヨガなど)は行わないようにしましょう。興奮状態により入眠を妨げてしまいます。

良質な睡眠のためには、夜間の運動は身体がほどよく温まる程度が良いといわれているため、夕方以降は強度が低いヨガを取り入れてみてください。

スケジュールの関係で夜間に強度が高いヨガを行う場合は、寝る3時間前までに終わらせられるよう調整してみると良いですね。

安眠に効果的なヨガの呼吸法

ヨガポーズを行う前に安眠に効果的なヨガの呼吸法も取り入れてみてください。「ボックスブリージング」という呼吸法をご紹介します。

やり方

- 4秒かけて鼻から息を吸う

- 4秒間呼吸を止める

- 4秒かけて鼻から息を吐く。1〜3を数回繰り返す

自律神経を整えて心身を落ち着かせる効果が期待できるので、気持ちが落ち着かず眠れない夜におすすめです。

睡眠に効果的なヨガレッスンの選び方

不眠対策としてヨガ動画やヨガDVDを探すなら、ポーズのホールド時間が3〜5分と長い「陰ヨガ」と睡眠と同じ効果が得られるといわれる「ヨガニードラ」のレッスンがおすすめです。

陰ヨガはポーズのホールド時間を長めにとるので、呼吸に集中して心身の緊張がほぐれやすくなり、睡眠の質改善に役立ちます。

【詳しくはこちら▼】

【陰ヨガのすごい効果とは】ポーズ一覧|初心者OK

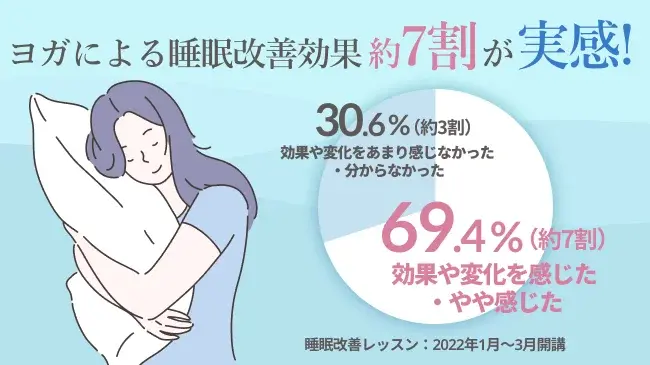

ヨガの睡眠改善効果アンケートでは約7割が効果を実感!

オンラインヨガSOELUで、2022年1月から3月にかけて実施した睡眠改善ヨガレッスンを受講したユーザーを対象にアンケート調査を行いました。

調査の結果、約7割が睡眠改善ヨガレッスンで効果や変化を感じた(やや感じたも含む)と回答!

睡眠改善ヨガレッスンを受講したユーザーさんの声をこちらでご紹介します。

■スマートウォッチで深い眠りが少なかったのが、適正な時間になってきました。効果があると思いました。

■睡眠のための運動習慣がつくので、いいレッスンだと思います。レッスン前後に行われる座学が好きで週一回を目標に受けています。

■睡眠改善のヨガレッスンをする様になってから、睡眠までの時間がとても早くなりました。しっかりと深い呼吸を意識して、体を伸ばしリラックスする事でこんなに変わるのかと思うほどでした。

出典:【ヨガによる睡眠改善効果調査】約7割が効果を実感。睡眠とストレスの関係性、不眠症の原因も解消。

ヨガの安眠効果は毎日続けることで期待できるもの。寝る前の安眠ヨガ習慣には、おうちで受講できるオンラインヨガレッスンが便利です。

SOELUでは下記3つの睡眠改善オンラインヨガレッスンをご用意しています。

SOELUの睡眠改善ヨガレッスン

- 体内時計リセットヨガ

- 快眠促進ヨガ

- 熟睡のためのマッサージと瞑想

\ 7月31日まで!お試し30日100円 /

ポーズ指導付きだからオンラインでも本格的

カメラオン受講でも受講者同士の映像は見えません。

睡眠の質改善には安眠ヨガを含めたナイトルーティンを

ヨガは睡眠の質改善に役立つ方法の一つであり、ぐっすり眠るためには規則的な生活リズムや栄養バランスの良い食生活など、生活習慣全体を整えることが必要になります。

【参考ページ】

アン・スワンソン著, 高尾美穂監修. サイエンス・オブ・ヨガ. 西東社(2019年).

三島和夫.不眠症. 厚生労働省e-ヘルスネット.

樋口重和. 快眠と生活習慣. 厚生労働省e-ヘルスネット.

厚生労働科学研究成果データベース.

良い睡眠の概要(案)